Finally FNP: Eine Dichterin in Zeiten des Internets

22. June 2018Poetischer Blockflötenblues

22. June 2018Von

Marcus Neuert

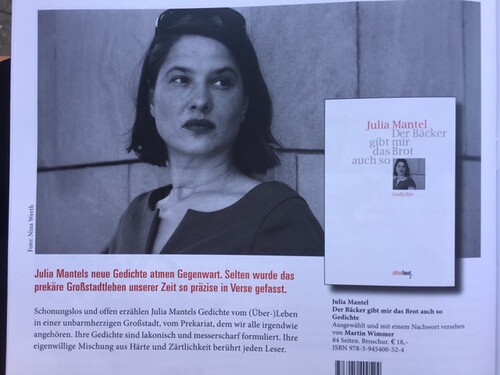

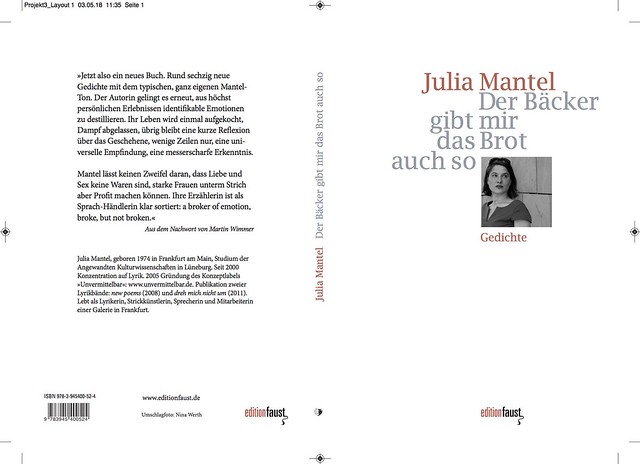

Die Frankfurter Lyrikerin, studierte Kulturwissenschaftlerin und Strickkünstlerin Julia Mantel ist in der heimischen Szene als eindrucksvolle Persönlichkeit und widerständige poetische Stimme seit langem bekannt und in Zeitschriften, Anthologien und Internetforen vertreten. Mit „Der Bäcker gibt mir das Brot auch so“ legt sie in der Edition Faust ihren bisher dritten Lyrikband vor, für den sie sich einige Zeit gelassen hat – die beiden anderen erschienen bereits 2008 und 2011 und sind nur noch antiquarisch aufzutreiben, weil ausverkauft. Eine solche Entwicklung ist kein Selbstläufer im bundesdeutschen Lyrikbetrieb des 21. Jahrhunderts und zeugt von einem regen Interesse der Leserschaft an den literarischen Erzeugnissen Mantels. Nun ist Ende Mai nach sieben Jahren die neue Textsammlung der Künstlerin erschienen.

Bei Julia Mantel gewinnt man nicht nur mit der Lektüre, sondern auch dem Anhören und Ansehen ihres Gedichtvortrags (beispielsweise auf youtube) Perspektiven, aus der die Person und das Schaffen zu einer authentischen Einheit zu verschmelzen scheinen: Auftreten und poetische Aussage gehen eine wirkungsvolle Symbiose ein, bedingen sich wechselseitig. Das funktioniert in ihrem Fall nicht über eine hippe Performance wie bei vielen anderen mehr oder weniger überzeugenden Zeitgeistern des literarischen Bühnenbetriebs, sondern durch schlichten, gleichwohl prononcierten Vortrag: Frau, Stimme, Blick, Text. Und schon sitzt der lyrische Stachel genau da, wo er sitzen soll: mitten im Aufmerksamkeitszentrum der Zuschauerschaft.

Mantel ist eine Liebhaberin und Nutzerin der kleinen Form, worauf auch ihre andere künstlerische Aktivität hinweist, das bereits erwähnte Stricken nämlich. Die kleinen, farbigen Shawls und Gürtel aus ihrer handgefertigten Kollektion korrespondieren in ihrem eigenständigen Einfallsreichtum auf erstaunliche Weise mit ihren ganz ähnlich „gestrickten“ oft nur wenige Zeilen langen Gedichten. Beide weben Poesie und Alltagstauglichkeit in eins, thematisieren die gleichermaßen künstlerische wie clevere Verwertungsmöglichkeit:

„ohne titel(seite) // it-girl / knipst nägel / hinter dem / bühnenvorhang / am fenster / bietet / ihre agentin / die halbmonde / im netz / zum feilen / an.“

Hier spricht eine selbstbewusste und gleichzeitig ironisch den Zeitgeist befragende lyrische Stimme, die geschickt Assoziationsketten als attraktive Exponate auszulegen versteht und dem used look ihrer Wörter einen zwischen den Signifikanten der Wohlstandsgesellschaft und der kreativen Improvisation changierenden Sound entlockt, der immer wieder für überraschende Wendungen gut ist:

„under the bridge // meine freundinnen mit / ihren zerzausten haaren / heute abend schlafen wir / unter der brücke als hobby / ich verteile champagner / in plastikbechern, / don’t leave me this way, ich bemühe mich sehr und kaufe auch / wieder klopapier.“

In vielen Texten von Julia Mantel spielt Erotisches eine gewichtige Rolle. Dabei reicht die Palette der Ausdrucksmöglichkeiten von zarter Andeutung bis zum poetisch ausgestalteten Koitus:

„meeresrauschen im nordend // herzmuskelrattern ausser heissem atem / erschöpft auf dem laken / ich komme schließlich / um dich zu holen / in der höhle halte / ich deine finger gefangen / und brate dein fleisch / auf meinem körper […]“

Die Themen, die die Gedichte Julia Mantels ansonsten aufgreifen, sind die zahlreichen losen Enden des großstädtischen Lebens im frühen 21. Jahrhundert. Nichts erscheint gesichert oder gar für ewig, weder Beziehungen noch das materielle Überleben, alles ist zu jedem Zeitpunkt gefährdet, zerbrechlich, vergänglich. Wer jedoch meint, aus einer solchen Erkenntnis heraus ließen sich nur noch weinerliche oder resignierte Verse verfassen, wird durch die Texte von Julia Mantel eines besseren belehrt. Sie artikulieren den Trotz der oft Gestrauchelten und einmal mehr Aufgestandenen, einer Existenz, die sich im Klaren darüber ist, manche gesellschaftlichen Zustände als unabänderlich hinnehmen zu müssen und dennoch innere und äußere Haltung bewahren, ihren Platz im Leben jeden Tag neu verhandeln zu können. Dabei gehen Lebenslust und tiefe Verletzbarkeit stets Hand in Hand:

„wieder ein jahr // verschluckst du / die sonne / weil du angst vor / dem untergang hast / vibriert / mein dirty talk / als handyklingelton / in deiner hosentasche / berühren sich / unsere seelen / weil sie sich schon / so lange kennen / sind wir nicht mehr ganz neu / und doch.“

Dieses „und doch“ scheint bei aller Bitterkeit, die den nicht selten vom Scheitern und seinen Vorstufen dazu erzählenden Gedichten innewohnt, doch an einigen Stellen durch. Mantel hinterlässt ihre Leserschaft nicht hoffnungslos, aber sie beschönigt auch die zahlreichen beobachtbaren privaten und gesellschaftlichen Verwerfungen nicht, hält in ihren Versen an den Ecken und Kanten des vorgefundenen Rohmaterials fest. Ihre Sprache bleibt dem Sound und dem Gefühl des Alltäglichen verhaftet und schafft doch assoziativen Raum wie am Schluss dieses urbanen Heimatgedichts:

„sitzfleisch ffm // ganz langsam / findet sich heimat / und legt sich dir / zu füssen / jahr um jahr / ans herz gewachsen / die bäume, die strassen / die häuser, die menschen / die worte, die fallen, / sagen das richtige.“

Identität ist für Julia Mantel offenbar bei aller Arbeit an sich selbst eben nichts, was man sich ganz und gar alleine vermitteln kann, es gehören Menschen, Orte, äußere Prägungen dazu:

„[…] ich habe den blockflötenblues / nicht erfunden, auch wenn der himmel / heute grau über den dörfern hängt […]“

Dass der Bäcker der Dichterin „das Brot auch so“ gibt, spricht vielleicht auch von der Notwendigkeit, die eigene Empathie, die eigenen Umgangsformen mit den vielfältigen Beziehungen des Lebens zu kultivieren: wir sind eben nie nur die am Typus des homo oeconomicus Orientierten, die zu sein uns die Umstände scheinbar immer wieder verurteilen. Selbstbewusst-poetische Stimmen von Menschen wie Julia Mantel erinnern auf ihre eigene Weise daran.

www.fixpoetry.com/feuilleton/kritik/julia-mantel/der-baecker-gibt-mir-das-brot-auch-so

Satzbaumeisterin Julia

22. June 2018Julia Mantel „Auch Künstler werfen etwas Wertvolles in den Topf der Gesellschaft.“

Satzbaumeisterin Julia

Die Frankfurter Dichterin Julia Mantel las in der Berliner Tucholsky Buchhandlung aus ihrem neuen Band „Der Bäcker gibt mir das Brot auch so“

Die Lyrikerin Julia Mantel ist so komplett wie ein Anker-Steinbaukasten im Spielzeugmuseum. Das Publikum staunt in der Tucholsky Buchhandlung. Es ächzt in der Hitze eines Berliner Sommerabends und fächert sich Luft zu. Alle sind gekommen, Katja Kullmann, Martin Wimmer, Stefan Eastend Müller, Sebastian Zabel. Rolling Stone Kritiker Zabel stellt Mantel vor. Der Frankfurter Hauptstadtbeauftragte Wimmer hat das Nachwort zu Mantels akuter Veröffentlichung geschrieben. Er prägte das Wort vom „Mantel-Ton“. Der ist unüberhörbar. Mantel liest wie sie schreibt: konzentriert, konkret. Sie baut ihren Gedichten eine Umgebung im Gespräch. Die Rahmenhandlungen sind druckfertige Erzählungen. Ich langweile mich in keinem Augenblick. Ich muss auch keine Rätsel lösen. Mantel schreibt gegenständlich. Sie trifft ihre Punkte. Der lyrische Kosmos wächst aus der Kritik heraus, dass manche zu viel und viele zu wenig haben.

„Wir leben in einem deutschen Thatcherismus. Die Armut hat den Mittelstand erreicht. Eine Hartz-IV-Empfängerin kann sich noch nicht einmal die Pille danach leisten.“

Man soll in Schönheit sterben, aber bis dahin jede Rechnung bezahlt haben. Das wird massiv verhandelt, als autobiografischer Notstand. Dass man erst verrecken muss, bevor eine Straße nach einem benannt wird. Es steckt viel Hoffnung in der Vermutung, die Prägestöcke für Münzen der Anerkennung verstaubten vorsorglich in einer Nachwelt.

…

es gibt eine liebe, die nichts bringen muss

lass mich in diesem leben nicht mehr allein.

Mantel wurde in Frankfurt geboren und kam da im Jahr 2000 noch einmal als Dichterin zur Welt. Davor war sie dieses und jenes und hier und da wie zum Beispiel in Lüneburg gewesen. Danach zeigte sie sich in ihrer Gestalt. Mantel erscheint als Salonlöwin. Sie betont ihre Autonomie in den Herstellungsprozessen; den geringen Produktionsaufwand. - Die Strenge des Werks bei gleichzeitiger Freude am Spiel mit den Konnotationen.

„Eine Band in Gang zu halten, ist viel anstrengender.“

Mantel stellt fest:

„Auch Künstler werfen etwas Wertvolles in den Topf der Gesellschaft.“

Sie bedenkt die Nähe von Magen und Möse.

Sie bemerkt:

„ich lächle mein vogue lächeln und du fühlst dich verführt.“

Das sind Verse wie Kommentare. Besonders gern gelesen werden sie von Leuten, die, so skizziert es Mantel, in den Neunzigern Spex gelesen, die Hamburger Schule zum Beweis ihrer Kennerschaft herangezogen und für Charlotte Roche gearbeitet haben. Der Typus franst jetzt „zwischen Hamsterrad und Schneckenhaus“ aus und performt den rüstigen Greis. Oder um es anders zu bemänteln:

eine vergessene jugendliebe rutscht mir

aus dem karton und ein paar minuten

später über den buckel.

wenn ich dabei zu laut war, tut es mir leid im nachhinein.

www.freitag.de/autoren/jamal-tuschick/satzbaumeisterin-julia

Danke für zahlreiches Erscheinen// Buchpremiere in der Ausstellungshalle (Ffm)// Eindrücke von Nina Werth (Photos)

15. June 2018mondän am hamburger hafen, nach buchpremiere in lüneburg

13. June 2018Vorgeschmack auf Ausstellungshalle

13. June 2018Video von Nina Werth (Kamera/ Regie): Julia Mantel liest Gedichte aus “Der Bäcker gibt mir das Brot auch so”

Buchpremiere in Frankfurt!

1. June 20185. Juni// “Der Bäcker” in der Tucholskybuchhandlung// Berlin

20. May 2018HERZLICHE EINLADUNG ZUR BUCHPREMIERE

Dienstag, 5. Juni 2018, 20 Uhr

Tucholsky-Buchhandlung

“DER BÄCKER GIBT MIR DAS BROT AUCH SO”

In diesen Tagen erscheint in der EDITION FAUST der dritte Lyrikband der 1974 geborenen Autorin Julia Mantel.

Rund sechzig Gedichte fanden Eingang in das mit einem Nachwort von Martin Wimmer ausgestattete Buch.

Sebastian Zabel, Chefredakteur vom ROLLING-STONE-MAGAZIN, moderiert die Lesung und spricht mit der Autorin.

+++++

Tucholsky-Buchhandlung

Tucholskystr. 47

10117 Berlin

030-27577663